医学院 新闻动态

这是西湖大学医学院成立后从海外引入的第一位教学系列教授(Teaching Faculty)。

贝勒医学院解剖学教室

来西湖前,张晓明给俞晓春发了一个电子邮件。

俞晓春是西湖大学生命科学学院副院长,曾在密歇根大学医学院和美国希望之城贝克曼研究所工作多年,2020年全职加入西湖,致力于DNA损伤修复机制和癌症发生发展的研究。

两人在美国华人生物学家协会的一次活动上相识,也是因为这次邂逅,张晓明知晓了西湖大学正在筹建医学院。

2023年11月,西湖大学宣布启动建设医学院,以培养顶尖医师科学家(Physician scientists)为目标,著名免疫学家董晨担任院长。董晨博士毕业于美国阿拉巴马大学伯明翰分校,曾任美国得克萨斯大学MD Anderson 癌症中心免疫学系终身讲席教授、炎症与肿瘤中心主任。

同一天,杭州市第一人民医院正式挂牌成为西湖大学医学院直属附属医院。

一切水到渠成,通过俞晓春的引荐,张晓明与董晨相见,欣然应邀加盟西湖。

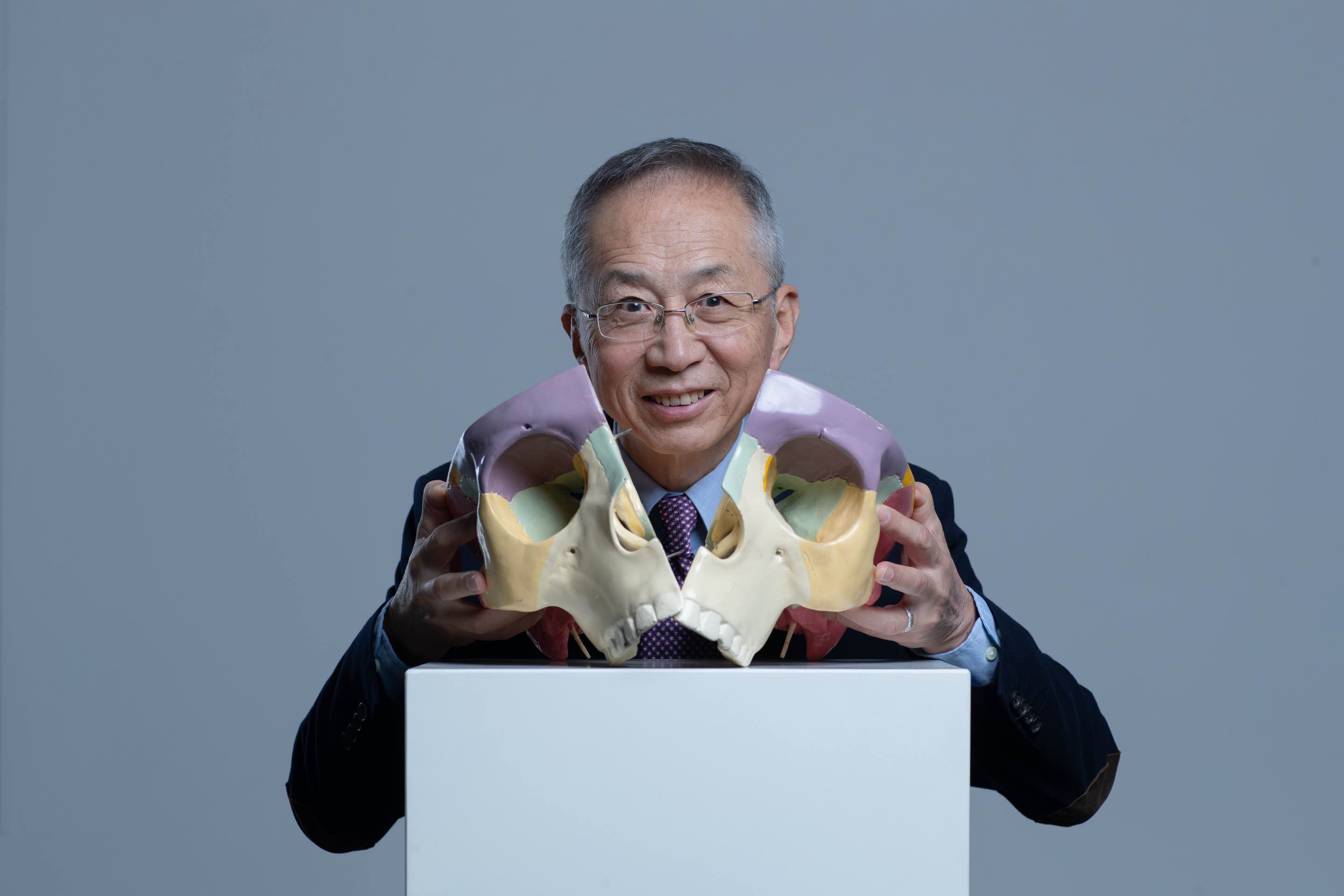

张晓明在教学奖颁奖仪式上(左一)

解剖学在文艺复兴时期就成熟了,但解剖学的教育,并无止境。

张晓明在美国担任过多个医学课程改革委员会的成员。他经历过课程改革,从不同老师各讲各的,到不同的老师每次围绕着一个系统来讲,一次课可能是多个老师接力完成的。

这样,学生对生命组织和现象的认知,会更加地立体。比如讲到消化系统时,解剖老师讲解剖并做消化系统的解剖,生理老师讲生理,生化老师讲消化系统有关的生化代谢疾病,临床诊断学教消化系统的临床诊断方法,等等。

如今,尽管多媒体教学方法很发达,我们可以借助三维影像,了解身体构造的每一个细节。但张晓明说,这依然全部无法代替人体解剖实验课上让学生亲自动手做解剖这一经典过程。解剖的过程,很像你打着手电,在一片黑暗中探索一幢宏大建筑的内部构造。

面对真实的人体,一位医学生即将通过手中的柳叶刀,开始一场漫游。按照张晓明描述,此时的你双目凝视,闻到福尔马林的刺鼻的味道,听到切开组织的细微之声,你可以用双手感受和触摸,这是一种非常特殊的体验。

对第一次做解剖的学生,张晓明每次都会特别叮嘱:“做好准备面对你们从未经历过的事情,如果发现你的同学晕倒,及时扶住他,带他/她到外面呼吸一些新鲜空气,然后回来继续,每一个人都会很快适应的。”

但其实,“能够解剖人类遗体并了解自我本身的构造,是一种稀有的特权。”张晓明说。当一位医学生进入生命建筑内部,他获得了这份特权。这是捐献者的奉献和牺牲换来的。此时此刻,捐献者的躯体,是亿万年演化的化身。建筑不会说话,但建筑本身就是语言。

而在生命的建筑里探索了三十多年后。他依然说:

“我们对世界了解很多,对自己了解很少。”

18世纪意大利的“解剖维纳斯”。蜡质模型弥补了平面绘图的不足,同时又可以减少实际的尸体解剖,受到了各地医学院的欢迎。

2022年,张晓明和同事做了一项研究,结果让他十分意外。

他们追踪了323名美国医学生,发现学生们在完成解剖课程后,对捐献遗体的意愿下降了,统计上占了35%。

几乎是一种本能,人类害怕和厌恶尸体,对自己或亲人的遗体将被解剖存有疑虑和恐惧。要不是这项研究,张晓明还不知道,即便是经过专业训练的医学生,也无法完全消除心中的芥蒂。

但是,医学学习的起点,无法绕开生命留给世界的这身皮囊。

“大体老师”是医学生的第一个“病人”。“大体老师”被划下的千千万万刀,都是为了在医疗中不划错任何一刀。不仅仅是医学生的教学,一些外科医生的新的手术方法,新的医疗器械的发明和使用,也需要先在“大体老师”身上验证。大体老师,还有另一个称谓——

无语良师 silent professors。

“解剖学的背后,不仅是一种专业教育,也是一种生命教育。”张晓明说。解剖课程的设计,也不应该仅仅是教授知识,更是一种无法取代的体验和经历——由丰富体验而形成的决断和行动,常常是被我们所忽视的。

在贝勒医学院,学生会定期组织对遗体捐赠者的纪念会。大家正装出席,并邀请上捐赠者的家属。在学校礼堂,有的朗诵诗歌,有的表演音乐,有的发表感想。张晓明给我分享了一段学生曾经的发言:

我们的捐赠者也曾年轻。他们是否深深爱过一个人?他们是否也被爱过?他们是否也享受过日常片刻的欢愉,像是和朋友一起吃饭,或者漫步在阳光灿烂的日子?我们无从知晓。但我们知道,绚烂的生命,会有其时。生命自有轨迹,生命力之火终将离开躯体。也就是在此时,我们和捐赠者相遇了。

……

他们会离开躯体,但他们依然保有渴望。

他们会化作灰烬,但这是充满意义的灰烬。

他们会变成尘埃,但这是爱之尘。

家属们上台所回忆的,都是捐赠者们日常生活中的细碎之事。例如,一位女儿回忆起父亲带她去打猎的某个下午。例如,子女回忆身为医生的父亲,在得知自己患癌后,是如何叮嘱自己捐献遗体的。但就是这些生活中的细节,为学生们描绘出了他们的“大体老师”曾经是一个什么样的人。

完成解剖后,遗体将被火化,骨灰归还家属。再一次,他们回家了。

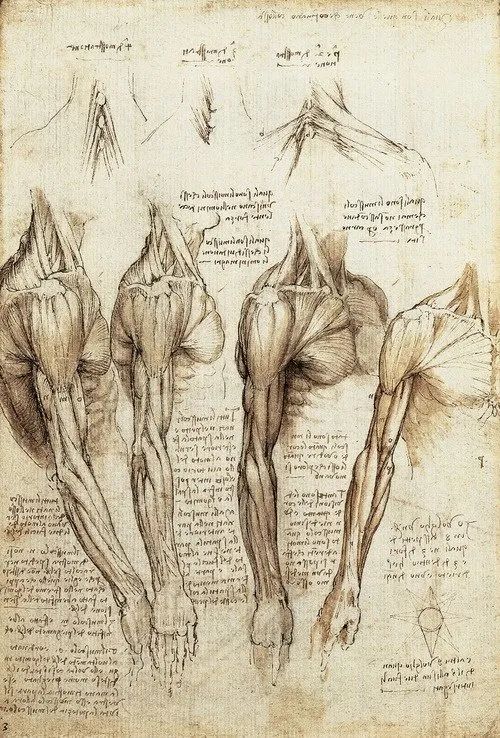

达芬奇手稿

当每一个医学生第一次拿起柳叶刀,古罗马解剖学先驱盖伦科学革命时期写下《人体结构》而被流放的维萨里、藏身墓地偷偷解剖三十具人体的达芬奇,将会与他同在。他们依然面对一个同样的问题——

生命是什么?

据说达芬奇的《蒙娜丽莎》前前后后可能画了十几年。这期间,人体解剖帮助达芬奇在画技上更进一层,但依然无法解开他心中最大的困惑。他在笔记上写道:“奇怪,我没有找到灵魂。我该解剖的全部解剖了。”

也许,达芬奇把他的疑问,留给了蒙娜丽莎的微笑。